交通肇事逃逸罪的上訴狀怎么寫_肇事逃逸起訴書模板

交通肇事案件爭議焦點分析

一、案件量刑爭議

被告人白XX因交通肇事罪被判處有期徒刑二年九個月。判決書確認了自首情節,但量刑引發爭議。根據刑法第一百三十三條,交通肇事罪最高刑期為三年。本案被告人存在多項法定從輕情節:事故后立即報警并送醫,配合調查直至被拘;初犯且家庭困難;主動承擔賠償義務。

最高法院量刑指導意見規定,三年最高刑的量刑基準為一年。本案被告人負主要責任致一人死亡,基準刑應為一年。一審判決超出基準刑近兩倍,存在量刑過重嫌疑。法院在量刑時未充分考量自首、初犯等法定從輕因素,導致判決結果與法律規定出現明顯偏差。

二、賠償責任主體認定問題

案件涉及雇主責任認定爭議。根據最高法院司法解釋,雇員履職致損應由雇主承擔賠償責任。陜西高院指導意見明確機動車所有人應承擔賠償責任。本案中,白XX長期受雇于車行老板韓XX,其工作內容、時間均由雇主決定,收入完全依賴雇主發放。

一審判決書引用相關司法解釋,卻仍判定雇員承擔賠償責任。這種矛盾判決違背法律規定,混淆了雇主與雇員的責任劃分。雇主作為車輛所有人和實際受益人,理應承擔主要賠償責任。判決結果可能影響類似案件的司法判斷標準。

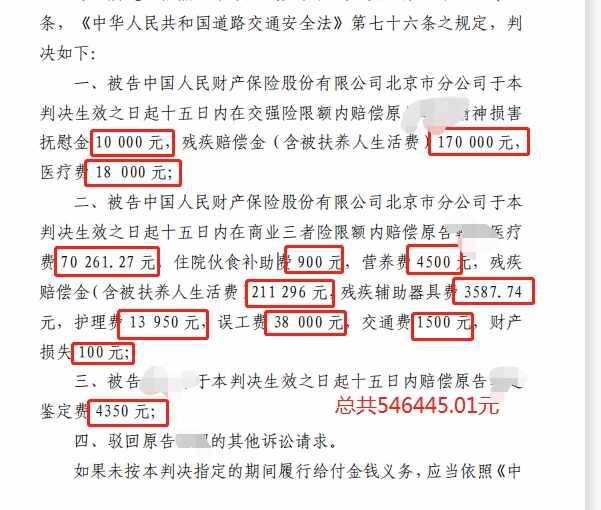

三、保險責任與執行矛盾

根據交通事故賠償指導意見,保險公司應在強制保險范圍內先行賠付。超過限額部分按道路交通安全法確定責任。本案涉及多個責任主體:保險公司、雇主、雇員。但判決未明確保險公司的賠付責任,直接將賠償責任轉嫁給正在服刑的被告人。

判決要求被告人在十日內支付十二萬余元賠償款,既不符合被告人的經濟能力,也忽視保險機制的保障作用。這種執行方式可能導致受害人無法獲得實際賠償,同時加重被告人的服刑壓力,違背刑罰的矯正目的。

四、事故責任認定存疑

案件關鍵證據存在缺失。家屬未收到正式交通事故認定書,而據稱認定書中未明確"負主要責任"表述。事故發生時存在特殊路況:前車急剎導致避險操作,路面凹陷積水影響制動效果。這些客觀因素未被充分考量。

滑痕證據顯示車輛存在打滑現象,說明事故存在不可預見因素。責任認定應綜合考慮駕駛環境、道路狀況等客觀條件。現有證據鏈不完整可能影響事故責任判定準確性,需要二審法院重新核實關鍵證據。

五、交通逃逸認定標準

法律明確界定八種逃逸情形:

1. 事故后駕車或棄車逃離

2. 自認無責擅自離開

3. 酒駕無證者報案后逃離

4. 送醫后無故離開

5. 留虛假信息后離開

6. 調查期間逃避

7. 否認事故但有證據

8. 賠償不足強行離開

本案被告人事故后立即報警送醫,配合調查一個月,不符合任何逃逸情形。正確理解逃逸標準對案件定性至關重要。司法實踐中需嚴格區分正常處置與惡意逃逸,既要懲治違法,也要保障當事人合法權益。

案件啟示:

司法判決需平衡法律效果與社會效果。在交通肇事案件中,應當準確適用量刑標準,合理劃分賠償責任,重視保險機制的保障作用。當事人遭遇不公判決時,可依法提出上訴,通過證據復核和法律適用審查維護權益。公眾需知悉逃逸認定標準,既遵守法律底線,也善用法律武器保護自身權利。